�����擾�̎葱

�������擾����葱���ɂ���

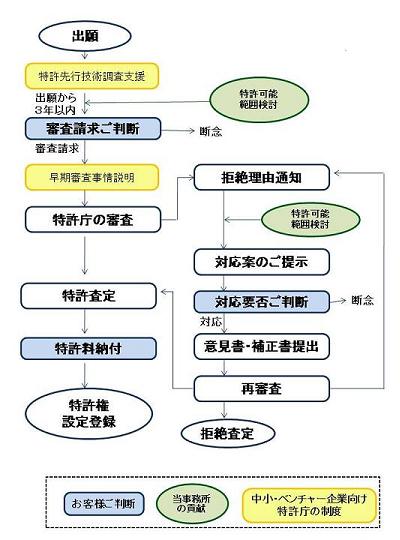

�@�����V�������������āA�u�������擾�������v�|�̏��ނ�������ɒ�o����B���ꂾ���ŕK���������擾�ł�����̂ł͂���܂���B�������́A��o�������ނɂ��āu�R���v�����A��������^����i�u��������v�ƌ����܂��j���A�^���Ȃ��i�u���⍸��v�ƌ����܂��j���f���܂��B��������Ȃ���A�����͎擾�ł����A����܂łɔ�₵�����ԂƔ�p�����܂����܂���B

�@�R���œ�������邽�߂ɂ́A�@�ŏ��ɓ������ɒ�o���鏑�ނ�Ȗ��ɍ쐬���邱�ƁA�A�R���̓r���̓������Ƃ̂��Ƃ��������Ǝ��{���邱�ƁA���]�܂������Ƃ͂����܂ł�����܂���B����炪�v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̎������ٗ��m�������p�������������Ƃ���ł��B��L�@�́A�ٗ��m�����q�l�̔����i�Z�p�j�𐳂����������āA���q�l�̖]�ޓ������擾�ł���悤�ȏ��ނ��쐬����i�K�i���₢���킹����o��܂Łj�ł���A�A�́A�R����ʂ��āA�K�v�ɉ����ē����͈̔͂����A���q�l�̃r�W�l�X�ɖ𗧂悤�ȓ������擾����i�K�i�o��ȍ~�j�ł��B

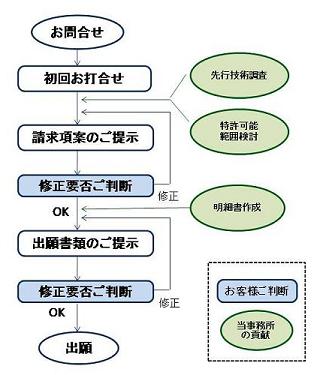

�@�������q�����������́A�@�A�̂ǂ���̒i�K�ɂ����Ă��A���q�l�̍l�����ő���ɐ�������悤�ɐi�߂Ă܂���܂��B�ȉ��ɁA���̎菇�����������܂��B

���₢���킹����o��܂ł̎葱��

�ŏ��̑ō����@���₢���킹�����������āA�ŏ��ɑł����킹�������Ă��������܂��B���̑ł����킹�̎�ړI�́A�������������q�l�̔������ꂽ�Z�p�ƁA���q�l�����̋Z�p�����p���ăr�W�l�X��������ŗ~��������͈̔͂Ƃ𗝉������Ă����������Ƃł��B�������Ă̂��Ƃ����f�@�ŏ��̑ō����Ɋ�Â��āA�������ɒ�o���鏑�ނ̂����́u���������͈̔́v�i�u�������v�Ƃ������̂�������������̂ł��j����܂��B�����ŁA�������Ƃ́A�u���͈̔͂̋Z�p�ɂ��āA���������v�Ƃ������Ƃ��A���{��ŁA����������Ȃ��悤�Ɍ����ɁA�L�ڂ������̂ł��B�@�Ȃ��A�����̏��ނƂ����͓̂Ɠ��̏�����������A�K�������u�ǂ�ŗ������₷���v���̂ł͂���܂���B�K�v�Ȃ�A���q�l�̂����f�����₷���悤�ɁA�����������Ă��������܂��̂ŁA���[�����������A�K�v�Ȃ���q�l�̂��l���Ő������̏C�������w�����������B �@�Ƃ���ŁA��������������Ə�����Ă��Ă��A���ꂾ���œ������肪��������̂ł͂���܂���B�u�o��̎��Ɍ��ɒm���Ă���Z�p�͋��⍸��v�u���������ɂ��āA�ʂ̓����o�肪��ɂ���Ă��Ă��ꂪ�����ɂȂ�Ό�̏o��͋��⍸��v���X�́A�u��s�Z�p�Ƃ̊W�ŋ��⍸��ɂȂ�v�ꍇ������܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��ł��邾�����Ȃ�����悤�ɁA�������Ă̂��ɓ������ẮA��s�Z�p�������s���A�u�������擾�ł���\��������v�������ɍi���Ē������܂��B���̒i�K�ŁA��s�Z�p�Ƃ̊W�ʼn��l��������̎擾������ł���A���q�l�̂����f�Œf�O����ꍇ�����蓾�܂��B �o�菑�ނ̂��Ƃ����f�@���������m�肵�܂�����A����𗠕t����ƂƂ��ɁA�R���œ�������₷���Ȃ�悤�ɔ����̋Z�p���e����������u�����v���쐬���܂��B�������܂߂ē����o�菑�ނ̑S�̂������܂��B������ɂ��Ă��A�������Ɠ��l�ɂ��q�l�ɂ���������������悤�ɐ������܂��̂ŁA���[�����������A�K�v�Ȃ�ΏC�������w�����������B�C�������������珑�ނ�������ɒ�o�������܂��B |

|

�o��ȍ~�̎葱��

�R�������@�o��̏��ނ��o���������ł́A�������͐R�������Ă���܂���i�܂�A�������擾�ł��܂���j�B�u�R�������v�Ƃ����葱�������āA�萔�����x�����K�v������܂��B�R�������͏o�肩��R�N�ȓ��ł�����ł����邱�Ƃ��ł��܂��A�t�ɁA�R�����������Ȃ��łR�N���o�߂���ƁA���̏o��͎�艺�������̂Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��A�������擾�ł��܂���B���q�l�̗���Ō��܂��ƁA�@�L�]�����ȋZ�p�ɂ��ē����o������Ă����A�A���ꂩ��R�N�������ċZ�p�̉��l�����ɂ߁A������������������擾���������̂����ɂ��ĐR����������A�Ƃ������Ƃ��ł��܂��B��L�̂悤�ɁA���������ɂ��ĕ����̏o�肪����Ɓi�Ⴆ�������Ђ������������o�肵���ꍇ�j��ɏo�肵�������L���ł�����A�o����}���A�R�������͂�������Ɣ��f����A�Ƃ������Ƃɉ��l������܂��B�@�R�������̎萔���͕K�����������Ƃ͌����܂���̂ŁA�R�������ɐ旧���āA���߂Đ�s�Z�p���������邱�Ƃ��l�����܂��B�����E�x���`���[��Ƃɂ�����܂��ẮA����������s�Z�p�����x�������𗘗p���A���̌��ʂ����ĐR���������邩���Ȃ����f����A���邢�͐R���������鐿�������i�荞�������肷��A�Ƃ������Ƃ��l�����܂��B���̏ꍇ�ɁA�������q�����������́A�������̐�s�Z�p�����̌��ʂɊ�Â��āA�����\�ȋZ�p�͈͂��������A���q�l�ɂ��m�点���܂��B �@�܂��A�R�������̌�A���ۂɓ��������R��������܂łɁA����ł͂Q�N�ȏ�́u�҂��v������܂��B�����E�x���`���[��Ƃɂ�����܂��ẮA�������������R�����x�����p���邱�Ƃɂ��A�҂����Z���i�ʏ�͂P�N�����Ɂj�Ȃ�܂��B�����ɓ������擾�������ꍇ�ɗL���ł��B ���◝�R�ʒm�ւ̑Ή��@�R�����������Ă��A�ŏ��������������邱�Ƃ͋ɂ߂Ă܂�ł��B�����̏ꍇ�ɂ́u���◝�R�ʒm�v���܂��B�������͍ŏ�����u���⍸��v�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�P��́u���◝�R�ʒm�v���o���Ă���āA�o��̓��e��K�v�ɉ����ĕ����@�������܂��B���◝�R�ʒm�ɂ́A�Ȃ��������肪�ł��Ȃ�������������Ă���A�����̏ꍇ�A����������̓I�Ȑ�s�Z�p���Ƃ��Ď����A���̐�s�Z�p�Ɋ�Â��ē�������ł��Ȃ��ƌ����܂��B�����������s�Z�p�̒��ɂ͎����悤�Ɍ����锭�������邱�Ƃ������A���ꂪ�����ł��B�@���̏ꍇ�A��L�̐R�������O�̐�s�Z�p�����ƈႢ�A��s�Z�p����̓I�Ɏ�����Ă��܂�����A��s�Z�p�Ƃ̈Ⴂ���ڍׂɌ����ł��܂��B���̌����̌��ʁA�u��̓I�Ɉ���Ă���_�m�ɂ��A���̓_�Ɋ�Â��ē������咣����v�u��s�Z�p�͐������̈ꕔ�Ɠ����Ȃ̂ŁA�����������̈ꕔ���܂܂Ȃ��悤�ɕ����v�Ȃǂ̑Ή��i�ӌ����E�����o�j���Ƃ�܂��B�������q�����������́A�����\�ȋZ�p�͈͂��������A�Ή��Ă����q�l�ɂ��m�点���܂��B |

|

|

��L�̑Ή����s���Ă��A�������̔��f�����炸�Ɂu���⍸��v���Ă��܂����Ƃ�����܂��B����ł��u�������擾�ł�����̂ł���v�Ɣ��f����ꍇ�ɂ́A�u���⍸��s���R���v�A����Ɂu�R��������i�ׁv�Ƃ������@������܂��B |

�@ |