料金体系

通常型、総額一括型、成功報酬型などの「型」がありますが、どれか1つの型が常に他の型よりも低料金であるというものではありません。特許庁に出願した後の処理はそれぞれの出願によって違います。総額一括型であれば出願後の処理が多くなった場合に低料金になる。成功報酬型であれば最終的に権利を取得できなかった場合に低料金になる。このように、それぞれの型について、「こういう場合の料金を低くするために設計した」ものがあります。そこで、出願後のプロセスの概要を説明し、場合分けしてそれぞれの型の料金をお示しします。

特許出願

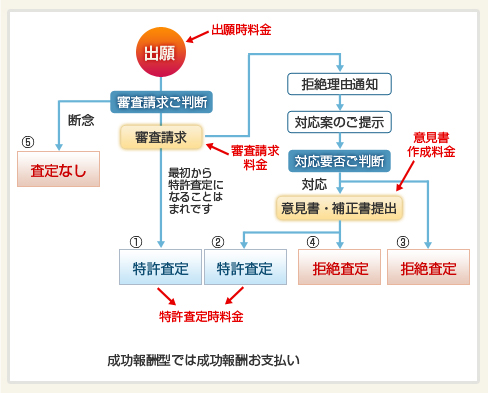

プロセス

出願の後、3年以内に「審査請求」をすることが特許権を取得するための条件になります。3年の間にはビジネスの環境も変化しますので、審査請求をするかどうか、ご判断ください。審査請求をしなければ、特許権の取得を断念したことになり、図の「査定なし」となります。

審査請求をすると、特許庁から特許権を与えるという「特許査定」か、特許権を与えられない理由を説明する「拒絶理由通知」かのどちらかが来ます。

拒絶理由通知が来た場合には、その内容を検討し、対応するか否かを決めます。対応しない場合には、特許権が取得できない「拒絶査定」になります。対応した場合には、特許庁においてもう一度検討されて、「特許査定」か「拒絶査定」のどちらかになります。

このように、出願後の場合分けとしては、以下の5つがあります。

- 拒絶理由通知なしで特許査定

- 拒絶理由通知に対応して特許査定

- 拒絶理由通知に対応せずに拒絶査定

- 拒絶理由通知に対応して拒絶査定

- 審査請求をせずに査定なし

特許査定になれば、3年分の特許料を納付して、正式の特許権が得られます。

料金(弁理士の業務)は、図で黄色く示した「出願」「審査請求」「意見書・補正書提出」「登録料納付」の4回に分けて発生します。それぞれの料金が「型」によって異なります。

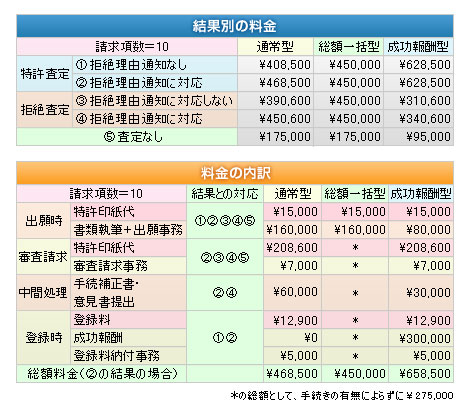

料金比較表

5つの場合について、通常型、総額一括型、成功報酬型の料金は、表のとおりです。なお、表は請求項の数が10の場合のものです。

「出願」「審査請求」「意見書・補正書提出」「登録料納付」についての料金は、それぞれの処理をする場合に発生します。それぞれの料金が5つの場合のうちのどの場合に必要になるかを、料金の内訳の表の中に「結果との対応」として示します。

実用新案登録出願

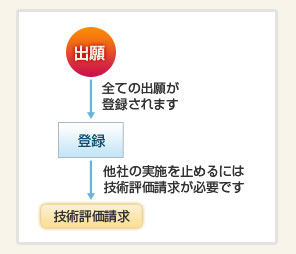

プロセス

実用新案の場合には、特許庁の審査なしで権利になりますので、プロセスは単純です。すべての出願が登録されます。

登録の後で、他社の実施w歩止めるためには「技術評価請求」が必要です。しかし、技術評価請求については、権利を得た後の処理ですので、型による料金の違いはありません。

料金比較表

通常型と総額一括型の料金の比較については、請求項の数や、複雑な図面の数によってどちらが安価であるかが決まります。通常型の場合、出願する書類によって料金が変動しますので、書類作成前に料金を確定させたいお客様は総額一括型をご選択ください。

意匠登録出願

プロセス

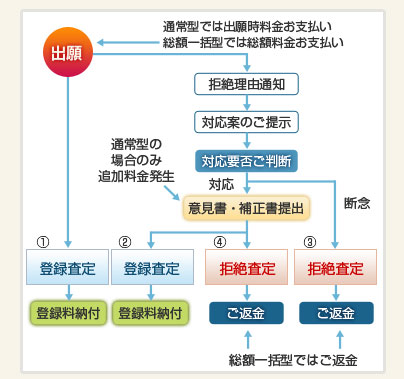

意匠登録出願をすると、特許庁から意匠権を与えるという「登録査定」か、意匠権を与えられない理由を説明する「拒絶理由通知」かのどちらかが来ます。

拒絶理由通知が来た場合には、その内容を検討し、対応するか否かを決めます。対応しない場合には、意匠権が取得できない「拒絶査定」になります。対応した場合には、特許庁においてもう一度検討されて、「登録査定」か「拒絶査定」のどちらかになります。

このように、出願後の場合分けとしては、以下の4つがあります。

- 拒絶理由通知なしで登録査定

- 拒絶理由通知に対応して登録査定

- 拒絶理由通知に対応せずに拒絶査定

- 拒絶理由通知に対応して拒絶査定

登録査定になれば、3年分の登録料を納付して、正式の意匠権が得られます。

料金(弁理士の業務)は、図で黄色く示した「出願」「意見書・補正書提出」「登録料納付」の3回に分けて発生します。それぞれの料金が「型」によって異なります。

料金比較表

4つの場合について、通常型、総額一括型の料金は、表のとおりです。なお、表は図面を当事務所にて作成する場合のものです。

「出願」「意見書・補正書提出」「登録料納付」についての料金は、それぞれの処理をする場合に発生します。それぞれの料金が4つの場合のうちのどの場合に必要になるかを、料金の内訳の表の中に「結果との対応」として示します。

商標登録出願

プロセス

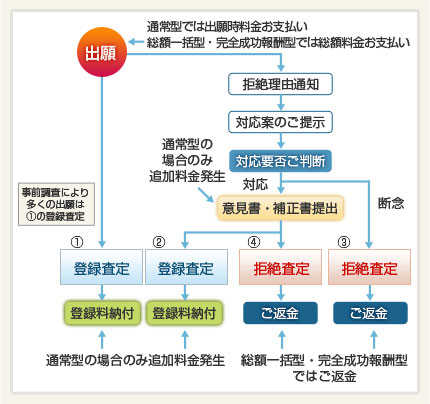

商標登録出願をすると、特許庁から商標権を与えるという「登録査定」か、商標権を与えられない理由を説明する「拒絶理由通知」かのどちらかが来ます。

拒絶理由通知が来た場合には、その内容を検討し、対応するか否かを決めます。対応しない場合には、商標権が取得できない「拒絶査定」になります。対応した場合には、特許庁においてもう一度検討されて、「登録査定」か「拒絶査定」のどちらかになります。

このように、出願後の場合分けとしては、以下の4つがあります。

- 拒絶理由通知なしで登録査定

- 拒絶理由通知に対応して登録査定

- 拒絶理由通知に対応せずに拒絶査定

- 拒絶理由通知に対応して拒絶査定

登録査定になれば、5年分または10年分の登録料を納付して、正式の商標権が得られます。

料金(弁理士の業務)は、図で黄色く示した「出願」「意見書・補正書提出」「登録料納付」の3回に分けて発生します。それぞれの料金が「型」によって異なります。

料金比較表

商標については、特許、実用新案、意匠にはない理由で料金が大きく変動します。以下のものです。

- 「区分」の数がいくつか

- 最初の登録を5年にするか10年にするか

大きく変動するのは特許庁に支払う料金であり、弁理士報酬を変える「型」の選択にはあまり影響しないのですが、変動する額が大きいのでご注意ください。

「区分」は、商標権を取得する「商品」(またはサービス)を何にするかによって定まります。「第1類」は化学薬品を中心とする区分、第2類は塗料と染料を中心とする区分、...というように全部で45の区分が決められています。多くのお客様にとって、自社の主力商品についての商標権であれば区分の数は「1」になります。しかし、区分の数が「2」や「3」になることもあります。例えば、「トマト」は農産物を中心とする第31類、「トマトジュース」は飲料を中心とする第32類であり、「トマト」と「トマトジュース」を指定すると区分の数が「2」になります。更に「乾燥トマト」は加工食品を中心とする第29類であり、これも指定すると区分の数は「3」になります。

商標権は、5年または10年で登録するこができます。5年で登録しておき、5年後にまた5年分の登録料を支払って継続できますので、最初は5年で登録して後で必要があれば10年にすることもできます。そして、最初が5年でも10年でも、10年後にまた更新できます。5年分の登録料が10年分の半額よりも高額なので、5年よりも長く商標権が欲しいならば最初に10年分を支払うほうが合計で低額になります。

通常型、総額一括型、完全成功報酬型の料金は、区分の数と、登録する年数が5年か10年かごとに、表のとおりです。表でピンクに色付けした特許庁に支払う料金が大きく変動しています。一方、ピンク色以外の部分(弁理士報酬)の変動が小さいことが、当事務所の特徴であり、お客様に有利な部分です。

プロセスに示した4つの場合について、通常型、総額一括型、完全成功報酬型の料金は、表のとおりです。なお、表は、区分の数が1で登録する年数が5年の場合(最も低料金の場合)と区分の数が3で登録する年数が10年の場合(比較的高料金の場合)を示しています。